乽偡丄偡傒傑偣傫....偁偺....偙傟偭偰...偄偔傜偱偡偐丠乿

戝抇偵傕昅幰偼恞偹偨丅偦傟偼偦偆偱偁傠偆丅\158,000偲儔儀儖偺揬偭偰偁傞偦偺CPU傾僋僙儔儗乕僞乽ABM 486SLGT-MK嘦乿偼丄偦偆娙扨偵庤傪弌偣傞戙暔偱偼側偐偭偨丅

晐偦偆側乮偲摉帪偺昅幰偵偼尒偊偨乯偍揦偺偍偭偪傖傫偼摎偊偨丅

乽偁偁丄偦傟偹丅\90,000偱偄偄傛乿

乽丒丒丒丒丠両乿

崱偵偟偰峫偊傟偽丄奀愮嶳愮偺僕儍儞僋壆僆儎僕偱偁傞丅偍偐偟偄偲巚傢側偗傟偽偄偗側偄偲偙傠側偺偩傠偆偑丄乽敿妟嬤偔傑偱抣愗偭偨両乿偲昅幰偼晳偄忋偑偭偰偟傑偭偰偄偨丅

偱傕堦墳傕偆堦惡偐偗偰偍偄偨傎偆偑傛偄偩傠偆丅乽偁丄偁丄偁偺....偦偆偱偡偹....偆乕傫....\85,000偖傜偄偵偼側傝傑偣傫偐丠乿

乽偁偁丄偄偄傛丅\84,000偵偟偲偙偆乿

側傫偰懢偭暊側恖側傫偩傠偆丅昅幰偼柌尒怱抧偱戝枃傪僆儎僕偵搉偟偨丅

丒丒丒丒屻宲偺彫宆傾僋僙儔儗乕僞486GT-R偑\30,000偱敪攧偝傟傞侾廡娫慜偺偙偲偱偁傞丅

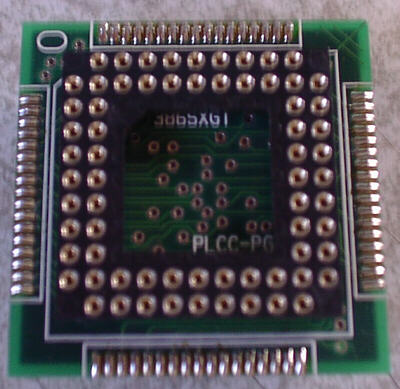

偝偰丄偙偺傾僋僙儔儗乕僞乽儃乕僪乿偲偄偭偰傛偄嫄戝側憰抲偼丄弮悎側CPU偩偗偺儀儞僠偱懳286斾1.3掱搙偺崅懍壔傪恾傞偨傔偵丄懡戝側儊儞僥偲悢抦傟側偄HDD僋儔僢僔儏傪梫媮偟偨丅揹尮揹埑傪旝挷惍偟側偄偲傑偲傕偵摦偐側偄丅僄乕價乕僄儉偵杮懱偛偲憲傞偙偲俁夞丄寢嬊摉偺僠僢僾偑Cyrix偐傜Ti偵曄傢偭偰婣偭偰偔傞偲偄偆懱偨傜偔偱偁偭偨丅

戝懱10cm巐曽傕偁傞傛偆側婎斅傪丄68pin偺286僜働僢僩偵曗彆嬶側偟偱憰拝偟傛偆偲偄偆偺偑柍棟偑偁傞丅傑偟偰傗偙傫側壓懯傪棜偐偣偨傜偳傟傎偳晄埨掕偱偁偭偨偙偲偩傠偆偐丅

偙偺壓懯傪傛偔尒傞偲丄乽386SX-GT乿偲偄偆偙偺惢昳偺侾偮慜偺儌僨儖僾儕儞僩偑擖偭偰偄傞丅摨偠僶僗偱摦偔CPU偩偭偨偐傜偙傫側棳梡偑棙偄偨偺偩偑丄486偱偙偺掱搙偩偭偨偐傜丄386SX偱偼傎偲傫偳僗僺乕僪偼曄傢傜偢丄扨偵386Enh儌乕僪偑巊偊傞偲偄偆偩偗偑攧傝偩偭偨偲偄偆摉帪偺僀儞僾儗僢僔儑儞傪撉傫偩婰壇偑偁傞丅偪側傒偵偍抣抜偼\98,000偩偭偨丅