代理店:株式会社フリーウェイ

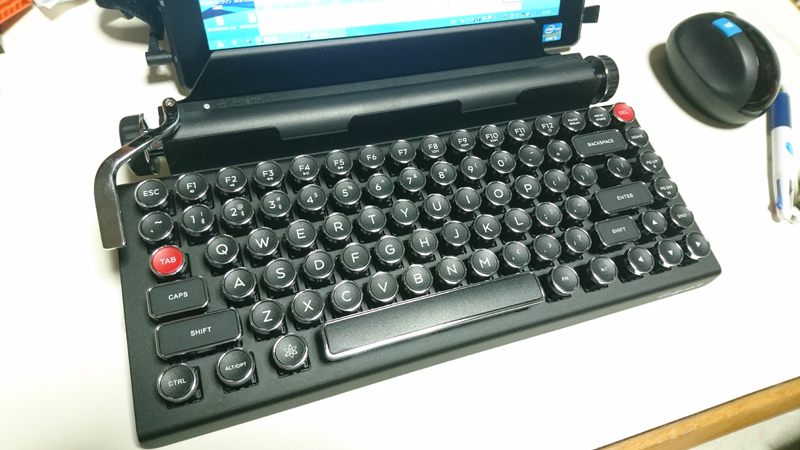

| キー配列 | 83key/US + CR bar |

| メカニズム | CherryMX青軸互換 |

| 備考 | I/F:Bluetooth 3.0/MicroUSB type-A(Bus powered) |

自動うp人形サービス ”ハイブリッド・げしぷろえんぢん” です。

以前にも述べたように、筆者がqwerty配列のブラインドタッチを習得したのは1987年の秋頃で、30年前の当時でも相当にクラシック....というか、既にジャンク状態であったOlivettiの機械式タイプライターによってであった。

もはや形式も年式も調べようのないその装置は、後継機といえる電気式タイプライターと違い、いわゆるタイプライターと聞いて多くの人が想像する機構、すなわち半円形に並んだキャラクタハンマーを梃子によってキーパンチするタイプであった。

畢竟、押し下げ圧とストロークは重厚長大であり、シャーロック・ホームズが自らの短編の中で「タイピスト特有の胼胝が指に出来ている」と推理したように、身体になかなかの負荷をかける代物であったのだ。

一方で、一つ一つのキーをしっかり押し下げることが求められることで、ストロークと指および手の適切な位置関係を、筆者のアタマと体に刻み込むことになったと思われる。

結果として、もしかするとPC(当時研究室にあった最新機種はPC-8001)で練習するよりも早く上達が出来ていたのかもしれない。

いずれにせよ1ヶ月もしないうちにブラインドタッチが可能となったので、筆者とqwertyキー配列の関係は悪くなかったといえるのだが、もとより一定の習熟を要するがゆえに「タイピスト」という専門職種を生み出すことになるのは必然であったろう。

|

ハードウェアキーボードとしては、オーソドックスな配列を持ったUSキーボードであり、CherryMX青軸(互換?)を採用していることで、タクタイルで十分なストロークを持った、見てくれの通りタイプライターの雰囲気を醸し出すタイプフィールを演出している。 尤も、ストローク4mmと、タイプライターに似せたキートップによって、今日的には「超ハイプロファイル」となっていて、オペレータは手を中空に浮かせてのタイプになる。 パームレストに掌を乗せてのタイピングに慣れている一般的なPCユーザーにとっては、結構ホームポジションを取りにくい仕様かもしれない。 同様のタイプライター型キーボードはいくつか見られるのだが、Bluetooth接続である点、物理的には12inch/1.5kg程度までのタブレットを横向きにでも縦向きにでも支えられるスタンドと本体重量を備えている点が、本機Qwerkywriter最大の特徴であろう。 物理的コンソールを持たない「モバイル機器」用でありながら、それ自身はモバイルでなく、もっぱら据え置き用途という、特異な性格を持ったデバイスである。 (参考までだが、筆者所有のモバイル機のうち、SO-02J, ASUS MemoPad7, iPhone8Plusでは使用できた一方で、F-05E(Android5.0)はボンディングできてもタイプすることが出来なかった。原因は不明である) |

試しに筆者所有のASUS MemoPad7とiPhone8Plusを2台並べて立てても小揺るぎもしない。 しかし残念ながらマルチボンディングの機能を持っていないため、2台のデバイスを交互に接続切り替えして入力するといった操作は出来ない(ボンディングし直せばもちろん可能だが)。 また、これほど重量級なのはどうやら死重を積んでいる為らしく、バッテリーはQwerkywriter駆動用に供するためだけの容量の物のようだ。したがってQwerkywriter本体からの給電機能もないので、使用しながらモバイルデバイスを充電するには、別系統の給電が必要になる。 色々な機能を盛り込んでもらいたくなる日本人ユーザー(筆者だけ??)からすると、いまいち詰めが甘いように感じられるのだが、デザインとコンセプトにエッジが立っているところが、このQwerkywriterの肝なのだろう。 もっとも、エッジが立っているのはそうした部分だけではない。 発売当初399ドル(日本では5万円超)という価格もなかなかパンチが効いている(筆者は最近{2018/04}3万5千円で購入)。 よって、本機に手を出そうとする方はよほどのKEYBOARD JUNKYか、街角や山頂で本機を取り出して撮影を行う「まちかど写真家」か、あるいはC.H.postal companyの自動手記人形部門に就職して、エメラルドのブローチとシャーリングドレスを身に纏い、愛してるの意味を知る為にクライアントたる旦那様の住む町目指して大陸中を旅して回ることを夢見る方ぐらいだろう。.....って全部筆者に該当するとか言わないように(特に3つめの項目)。 (追記).....製造元のオフィシャルサイトを見たら、「Qwerkywriter S」が発売になっていた。 ・Bluetoothに加え、USB接続も可能 ・給紙ノブは「Scroll」と「Volume」が割り当て ・リターンバーには「Fn+バー→(任意のキーシークエンス)→Fn+バー」で最大15までのキーマクロ割当 ・3台までのマルチボンディング ・N-keyロールオーバー ・スペースバーもタイプライタータイプ ・お値段はお安くなって$299(「母の日ギフト特価セール実施中」だそうでw) というわけで見事なまでのツボリ散財である。 (2018/05/09追記) ....で、無印の里帰りと入れ違いに、英国直輸入で「S」が来た。(火暴)  上記の通りの改善点の一方で、2点ほど改悪点がある。 ・気のせいか、スマホ/タブレットスタンドが狭くなり、カバーを付けたSO-02Jと、StylisticQ702/Gは直立過ぎて見にくい&不安定 ・化粧箱から手提げストラップが省略され「自動手記人形ごっこ」ができなくなった さて、サイズの合いそうな革のケースでも逝くか。 (2018/05/20追記)永らく困っていたiOS11でのhomeボタンだが、検索したらアッサリ分かった。「Fn+F12」でした(キートップにも一応刻印がある)。 iPhone8Plusをスタンドに立てると、丁度homeボタンがスタンドに隠れて押せなくなるので非常に不便していたところだったのだ。 勿論、この組み合わせをダブルタップすることで、アプリ切替も機能する。....が、キー入れ替えで元のhomeボタンも機能させることが出来るのではないかと思う今日この頃である(でも面倒でやってない)。 |

(2018/04購入、2018/04/29記)